一般社団法人 日本ケアラー連盟 主催

ヤングケアラーを

理解し支援するための

オンライン講座

✔ オンデマンド配信のため、いつでもどこからでも受講できます。

✔ 受講期間中は何度でも視聴できます。

A、Bコースから選べます。

※希望者向け【C】集合研修(2024年度)は終了しました。

A 入門コース

オンライン受講

ヤングケアラーについての理解と支援についての知識を学ぶ入門コースです。一般の方に向けたわかりやすい内容になっています。

■申込期間

2024年11月11日~2025年12月31日の間

■受講(配信)期間

申込日から3ヵ月間

■オンライン学習時間目安

60分

■受講料

3,000円(税込)

■受講に向いている方

・ヤングケアラーについて学んでみたい方

・学生の方(探求学習やレポート等の参考に)

・社会福祉について関心のある方

■特徴

・オンライン学習のため好きな時にいつからでも始められます

・全国どこからでも受講できます

・すきま時間に少しずつ学ぶこともできます

・修了後、希望者には受講証明書を発行します

B 基礎コース

オンライン受講

ヤングケアラーの基礎知識や現状を理解するための調査データの解説、支援のあり方、事例の紹介など、専門講師を通して学べるコースです。

■申込期間

2024年11月11日~2025年12月31日の間

■受講(配信)期間

申込日から3ヵ月間

■オンライン学習時間目安

180分

■受講料

8,000円

■受講に向いている方

・自治体職員、法人(NPO含む)関係者や職員、研究・教育関係者、医療・福祉の専門職、民生・児童委員、地域の支援者の方 他

■特徴

・オンライン学習のため好きな時にいつからでも始められます

・全国どこからでも受講できます

・すきま時間に少しずつ学ぶこともできます

・修了後、希望者には受講証明書を発行します

【C】集合研修

研修インストラクター養成

集合(対面)研修

オプションとして、研修インストラクターの養成を目的とした集合研修を開催します(2024年度は終了)

■日程(1日/10:00-16:00)

・2025年 2月1日(土) ×

→終了しました

・2025年 3月1日(土) ×

→終了しました

■受講人数

30名(各回)

※8名以上で開催

■場所

友愛会館9階(東京都港区)

■受講条件

・B基礎コース修了(予定)者

・申し込み先着順 ほか

■受講料(銀行振込のみ)

12,000円

※B基礎コース受講料は含まず

■特典

①修了証を発行

②日本ケアラー連盟の公式サイトにて「インストラクター養成コース修了者」お名前と活動地を掲載いたします(希望者のみ)

A 入門コース

全5章の一部をご紹介!

スライドとナレーションによる学習です。

下のスライド資料は、その一部です。

第1章

ヤングケアラーの概要

(スライド資料/15ページ、動画/6分41秒)

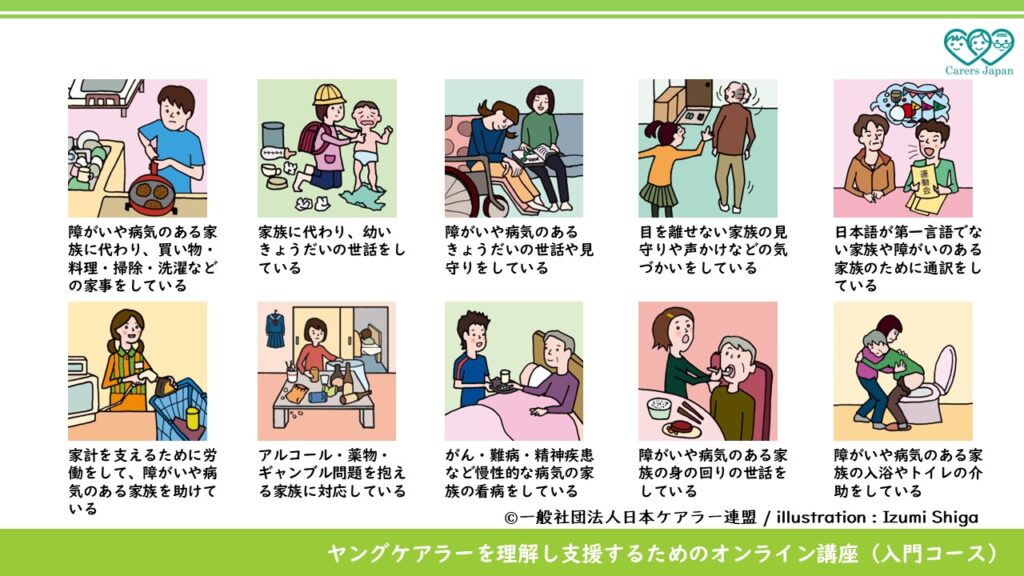

第1章では、どのような子どもたちが、ヤングケアラーなのかをみていきます。

ヤングケアラーについて学ぶ前提として、ケアラー全体の課題を確認したあと、ヤングケアラーとはどのような子どもたちで、どのようなケア役割を担っているのか、どのような状況におかれているのについて学びます。

最後に、ヤングケアラーが大人になったあとの課題についてもふれます。

第2章

ヤングケアラーの理解

- 子どもたちがケアをする社会的背景を知る -

(スライド資料/20ページ、動画/5分46秒)

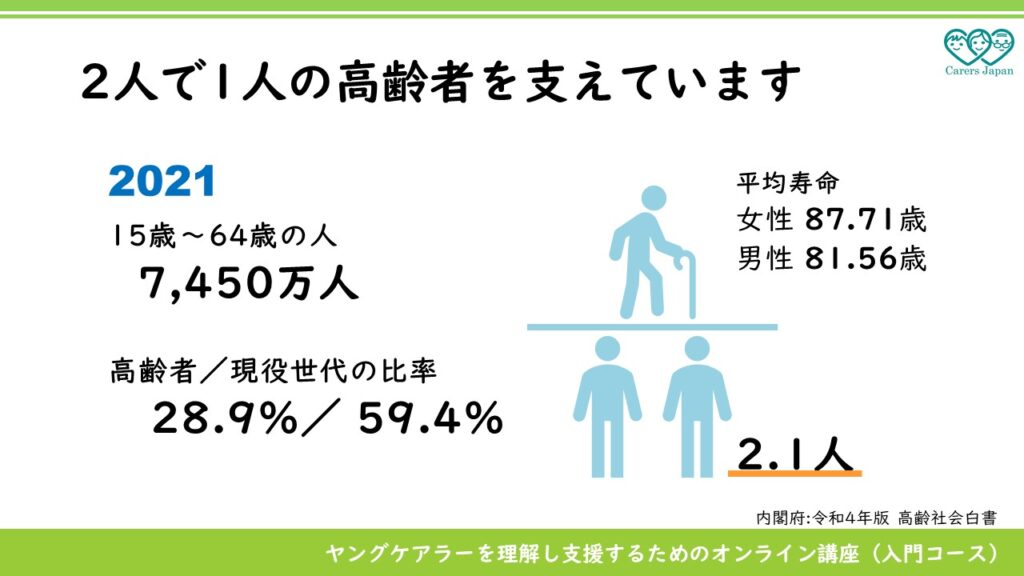

第2章では、ヤングケアラーを理解するために、子どもがケアをすることになった社会的背景を学びます。

少子高齢化、家族・家庭生活の多様化などの社会構造の変化に加え、病気や障害のある人が増加するなかで、誰もが家族ケアをする時代に突入した日本の現状を確認します。

第3章

ヤングケアラーの理解

- 子どもたちの現状を知る -

(スライド資料/20ページ、動画/5分37秒)

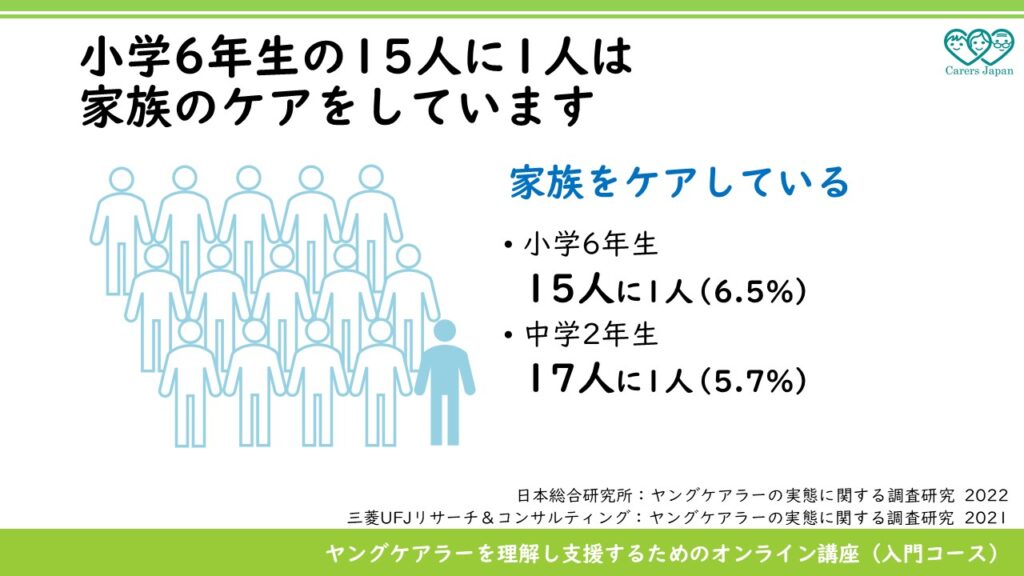

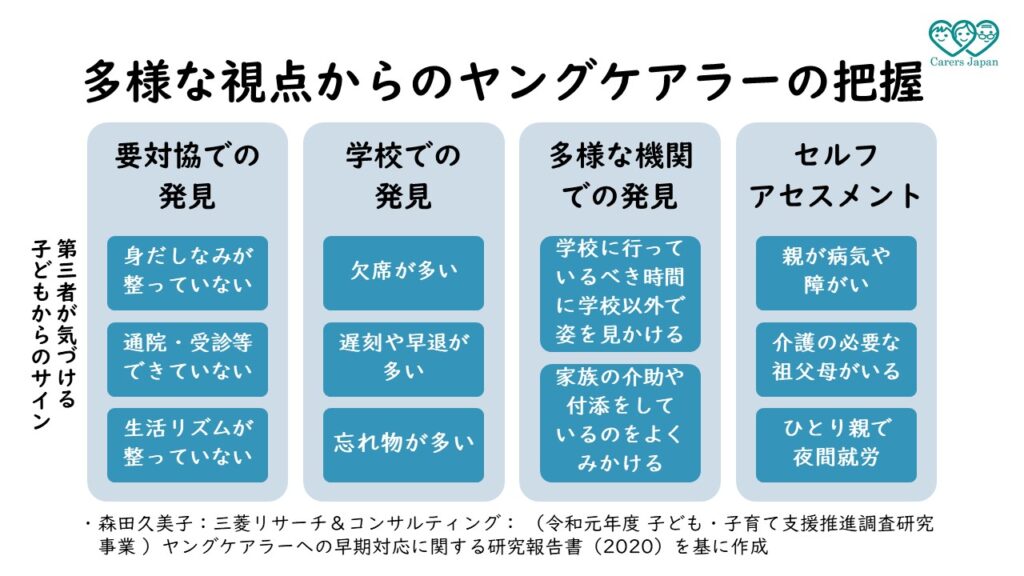

第3章では、実態調査をもとにケアをする子どもたちの現状を読み解き、ヤングケアラーへの理解を深めます。

2020年~2022年にかけて厚生労働省と文部科学省が協力し、全国で小・中・高校生のアンケート調査を実施し、家族をケアしている子どもの数、家族の状況、ケアの実態などがわかってきました。

その結果をもとに、ヤングケアラーの実態を把握します。

第4章

ヤングケアラーの理解

- ケアラーであることが子どもたちに与える影響 -

(スライド資料/24ページ、動画/8分38秒)

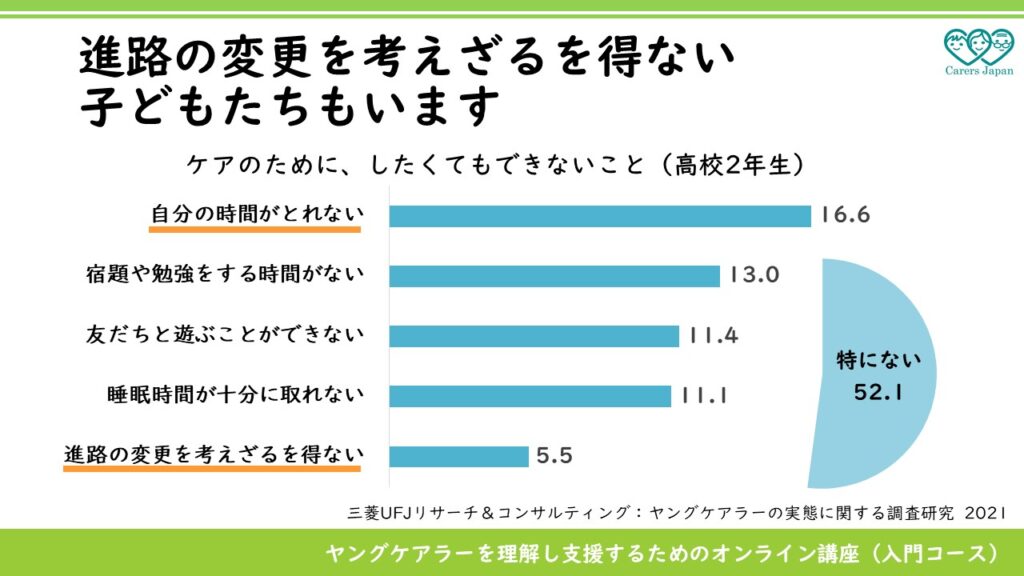

第4章では、第3章に引き続き、実態調査をもとに、ケアラーであることが子どもたちに与える影響について考えていきます。

調査結果をもとに、家庭や学校での生活にどのような影響があるかを読み解きます。

また、重要な支援の1つである「相談」が子どもたちにとってどのような意味があるのか、本当に子どもたちが求めているサポートについて学びます。

第5章

ヤングケアラーへの支援

(スライド資料/20ページ、動画/12分13秒)

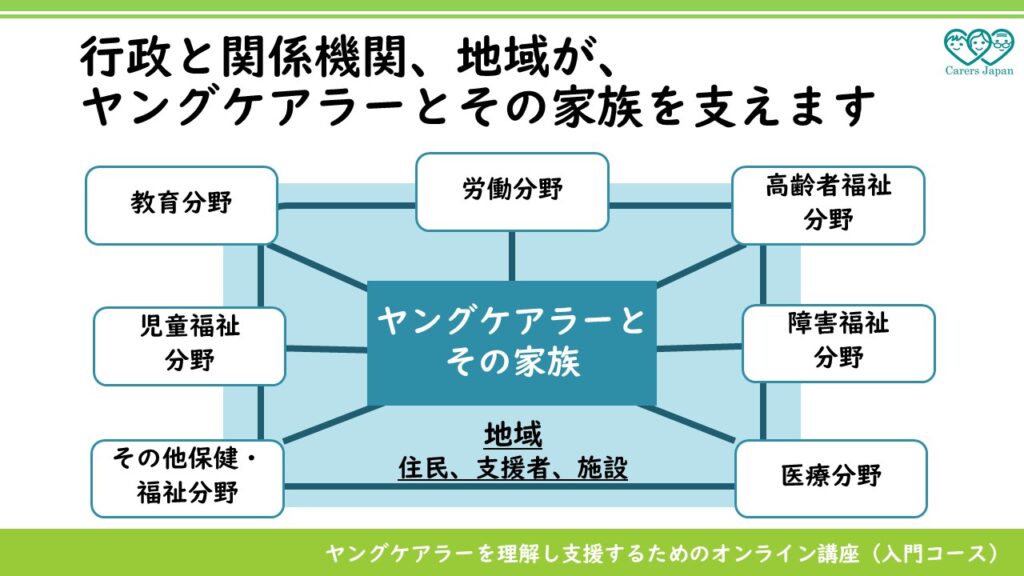

第5章では、家族をケアする子どもたちを社会で支えるために必要な考え方を身につけます。

ヤングケアラーの支援を社会課題として捉えることの重要性と、支援が必要な子どもを早期に発見し、継続的に支援するために必要な視点と考え方を学びます。

そして、さまざまな立場の大人が、ヤングケアラーにできることを考えます。

B 基礎コース

学習時間はQuizへの回答作成などを含めると180分(標準)

[ 動画/125分、PDF/151ページ、Quiz/17問(記述式回答も含む) ]

講師による講義(収録)です。

日本ケアラー連盟監修DVD「ヤングケアラーの理解と支援のために」の動画も使用します。

下のスライド資料は、その一部です。

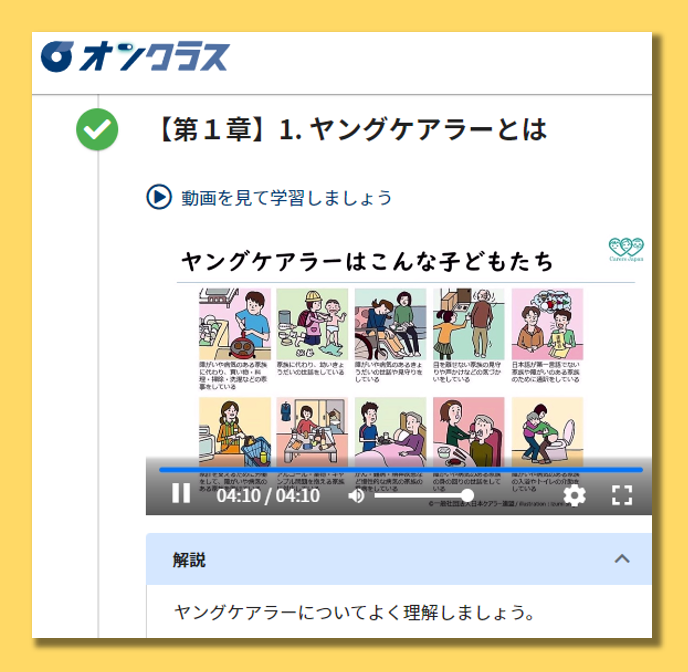

第1章

ヤングケアラーの現状の理解

(スライド資料/28ページ、動画/18分)

田中講師

1. ヤングケアラーとは(6分)

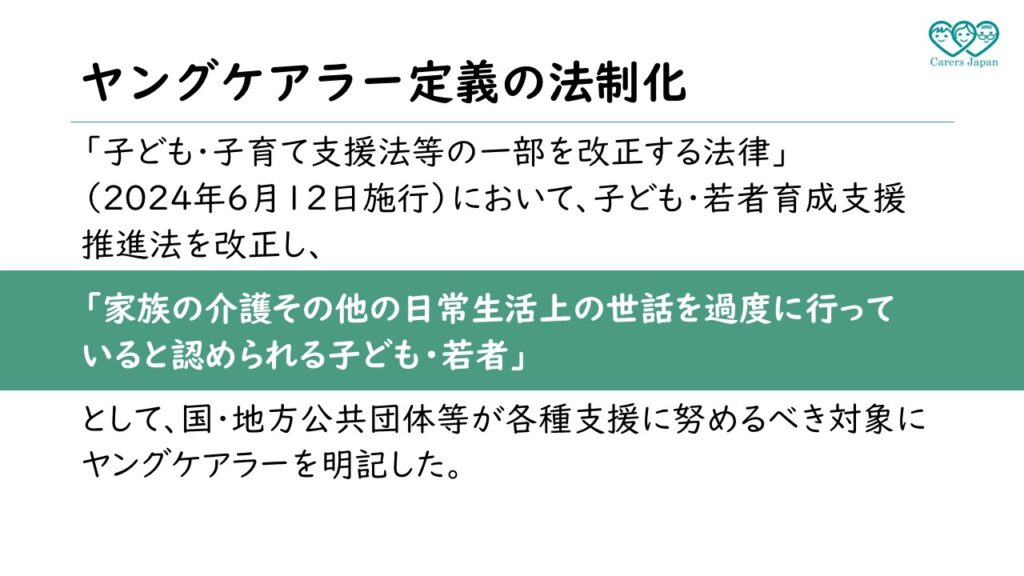

2. ヤングケアラー支援の社会的背景(4分)

3. ヤングケアラーの支援施策(8分)

第2章

ヤングケアラーの実態

(スライド資料/56ページ、動画/34分)

田中講師

1. ヤングケアラーの現状(7分)

2. ヤングケアラーが抱える問題・困難(3分)

3. ヤングケアラー支援の課題と考え方(6分)

4. ヤングケアラー支援の事例(5分)

5. ヤングケアラー支援における留意点(4分)

6. ヤングケアラーを地域で支えるために(9分)

第3章

ヤングケアラーの支援の方法

(スライド資料/31ページ、動画/28分)

森田講師

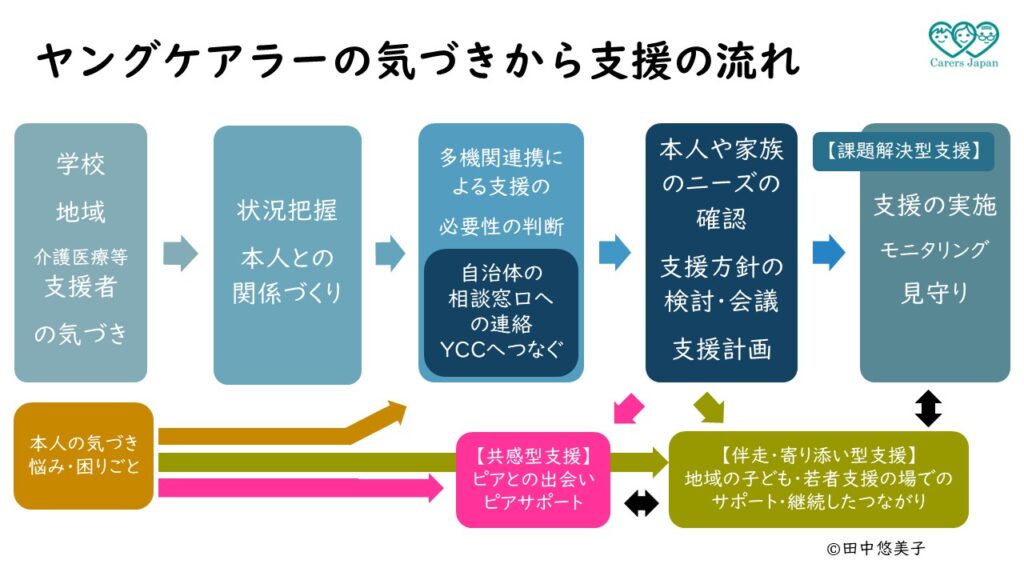

1. 支援の視点とプロセス(4分)

2. ヤングケアラーのためのアセスメント(4分)

3. アセスメントの流れ(6分)

4. 支援の必要性の判断と支援方針の検討(3分)

5. 各機関に期待すること(5分)

6. 支援計画用フォーマットの記入例(6分)

第4章

ヤングケアラー支援の実際

(スライド資料/31ページ、動画/39分)

森田講師、田中講師

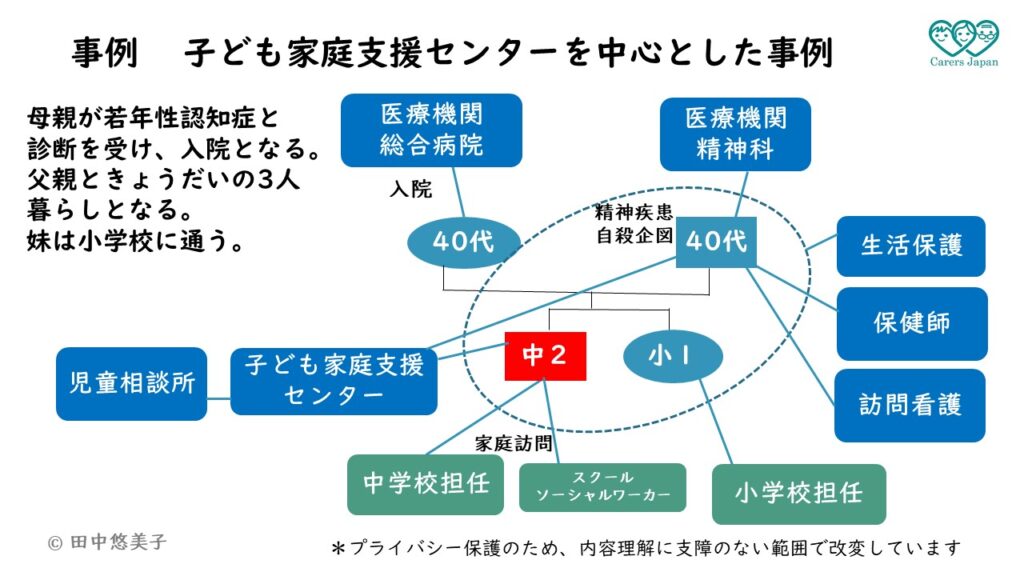

1. ヤングケアラー支援の事例(8分)

2. ヤングケアラー支援の実際

2-1. 事例の概要(8分)

2-2. 発見と支援体制の構築(6分)

2-3. 関係機関や社会資源の調整(7分)

2-4. 支援のポイントと課題(10分)

講師紹介

Bコース 第1章、第2章、第4章の2 の講師

一般社団法人日本ケアラー連盟

理事

田中悠美子

日本社会事業大学大学院卒業。社会福祉学博士、社会福祉士、介護福祉士。一般社団法人日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクトでは、ヤングケアラーの研究や啓発、政策提言などを行っている。

東京都ヤングケアラー支援検討委員会、埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会の委員を務める。一般社団法人ケアラーワークスの代表理事を務め、若年性認知症の親と向き合う子ども世代のピアサポート活動等を展開している。ケアラー・ヤングケアラーに関する支援研修・講演会を年に20回以上。論文『介護家族のストレスとソーシャルサポート―認知症家族会の機能を考える』『若年性認知症者の総合支援システムにおける現状と課題―40代で診断を受けた若年性認知症者の生活課題に関する一考察』 著書(共編著・分担執筆)に『介護現場のストレスマネジメント』等

講師紹介

Bコース 第3章、第4章の1 の講師

一般社団法人日本ケアラー連盟

理事

森田久美子

大正大学大学院卒業。立正大学社会福祉学部教授。精神保健福祉士、人間学(博士)、社会福祉学(修士)。専門は、精神保健ソーシャルワーク、ソーシャルワーク教育。

一般社団法人日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクト担当理事として、ヤングケアラーの支援施策の提言に取り組む。厚生労働省がヤングケアラーの支援施策を検討するために実施した調査研究や実態調査等の調査研究検討委員会の委員を務める。現在、2022年東京都ヤングケアラー支援検討委員会委員(座長)及び山梨県ヤングケアラー連絡会委員、大里地域自立支援協議会委員(会長)。また、公益社団法人日本精神保健福祉士協会「子ども・若者・家族支援委員会」委員及び一般社団法人ジャパンファミリワークプロジェクト主催「メリデン版訪問家族支援」基礎研修トレーナーとして、精神に「障がい」のある人とその家族をまるごと支援することに取り組む支援者の育成に従事している。著書(共編著・分担執筆)に『ヤングケアラーを支える:家族を支える子どもたち』(堀越栄子・森田久美子他)「ヤングケアラーの教育保障とその対策:小学生のヤングケアラーに焦点をあてて」「ヤングケアラーが求める支援 と実際の支援」等多数。

本講座(eラーニング)の特徴

- 生配信ではないので、いつでも好きな時間に少しずつ学べます。(オンクラスというeラーニングのシステムを利用)

- 1つの章(カテゴリー)や項目(ブロック)を学ぶと次に進むことができます。また、各章ごとにQuiz(確認テスト)があり、学習したことを確認できます。

- スライド資料(付録等を含め、入門コース100ページ、基礎コース150ページほどあります)は、各章ごとにPDFにてダウンロードすることができます。

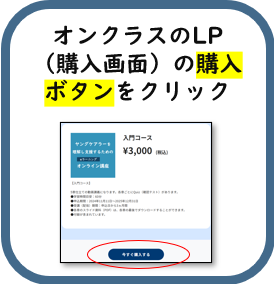

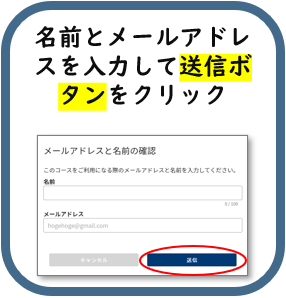

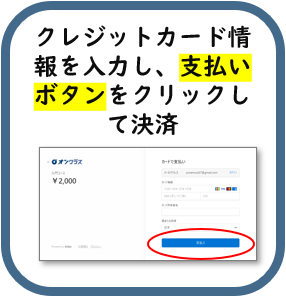

購入から学習の開始までの流れ

1

2

3

4

5

6

※別コースを追加購入された場合、マイページ内のメニューバーをご確認ください。

一般社団法人 日本ケアラー連盟とは

2010年6月に発足。ケアラーを支える社会的仕組みを作るため、「ケアラー支援法」の制定や条例化を目指して、調査研究・啓発・政策提言・ロビー活動などを行っている。また、ケアラー支援のツールとして、「ケアラー手帳」その他に「政策パンフレット」、研修用DVD「ヤングケアラーへの理解と支援のために」を制作・販売している。

IACO(国際ケアラー支援組織連盟:International Alliance of Carer Organizations)のメンバー。

よくあるご質問

Q&A

これまでにいただいたご質問より

Q

領収書はもらえますか?

A

公費利用などにより銀行振込をされた方でご希望の場合は領収証の発行が可能です。

Q

B 基礎コースは A 入門コースを受講してからでないと受講できませんか?

A

A 入門コースの受講は必須ではありません。B 基礎コースのみの受講が可能です。

Q

利用できるクレジットカードの種類を教えてください。

A

VISA、MasterCard、JCB、ダイナースクラブ、アメリカン・エキスプレス、ディスカバーカードがご利用になれます。

● 公費での受講をご希望の方からのご質問

Q

受講料を公費負担する都合があるため、請求書による支払いは可能ですか?

A

公費で受講の方からの同様のお問い合わせが多く寄せられたため、ご受講希望の公費払いの方には、請求書払いを適用することになりました。

Q

Aコースは請求書による支払いは可能ですか?

A

Aコースのみの方は、原則としてクレジットカード払いです。ご希望の方には、コース修了後に受講証明書と領収証を発行いたしますので、立替払い等をお願いします。

立替払いが難しい方は、下記メールにてご相談くだい。

carersjapan2022@gmail.com

※公費払いの方に限定させていただいております。

Q

支払い期限はありますか?

A

お支払い期限につきましては、各自治体さまの規定に準じますので、お申込書に振込予定日をご記入ください。

Q

公費で受講を考えています。申し込みに必要な事項を教えてください。

A

公費の方には専用のお申込みフォームからお申込みいただくように準備しております。フォーム入力に必要な情報は、下記のPDFにてご確認ください。

※請求書をまとめる必要がある場合は、お申込後で結構です。事務局までご一報ください。

(↑↑↑ここをクリック)

Q

申込みからお支払い、受講までの流れを教えてください。

A

【公費の方のお申込みからお支払い、受講開始までの流れ】をご参照ください。

(↑↑↑ここをクリック)

■複数でお申込みをご検討中のみなさまへ

Q

職員を集めて集合研修として受講したいです。1名の申込で複数の受講はできますか?

A

個人の方が学習を進めていく形式になっておりますので、集合研修としてお使いいただくことはできません。 1メールアドレスに1名様が受講できる形式です。

Q

法人のメールアドレスが1つしかありません。3人が受講を予定していますが、受講できますか?

A

メールアドレスで受講状況を管理していますので、受講生の方おひとりに1つのメールアドレスが必要です。 Gmail等のアドレスでも受講は可能ですので、おひとりずつのメールアドレスをご準備の上、お申込みください。

◾️お問い合わせ

下記のメールアドレスからお問合せください。

オンライン講座事務局

Copyright ©一般社団法人 日本ケアラー連盟